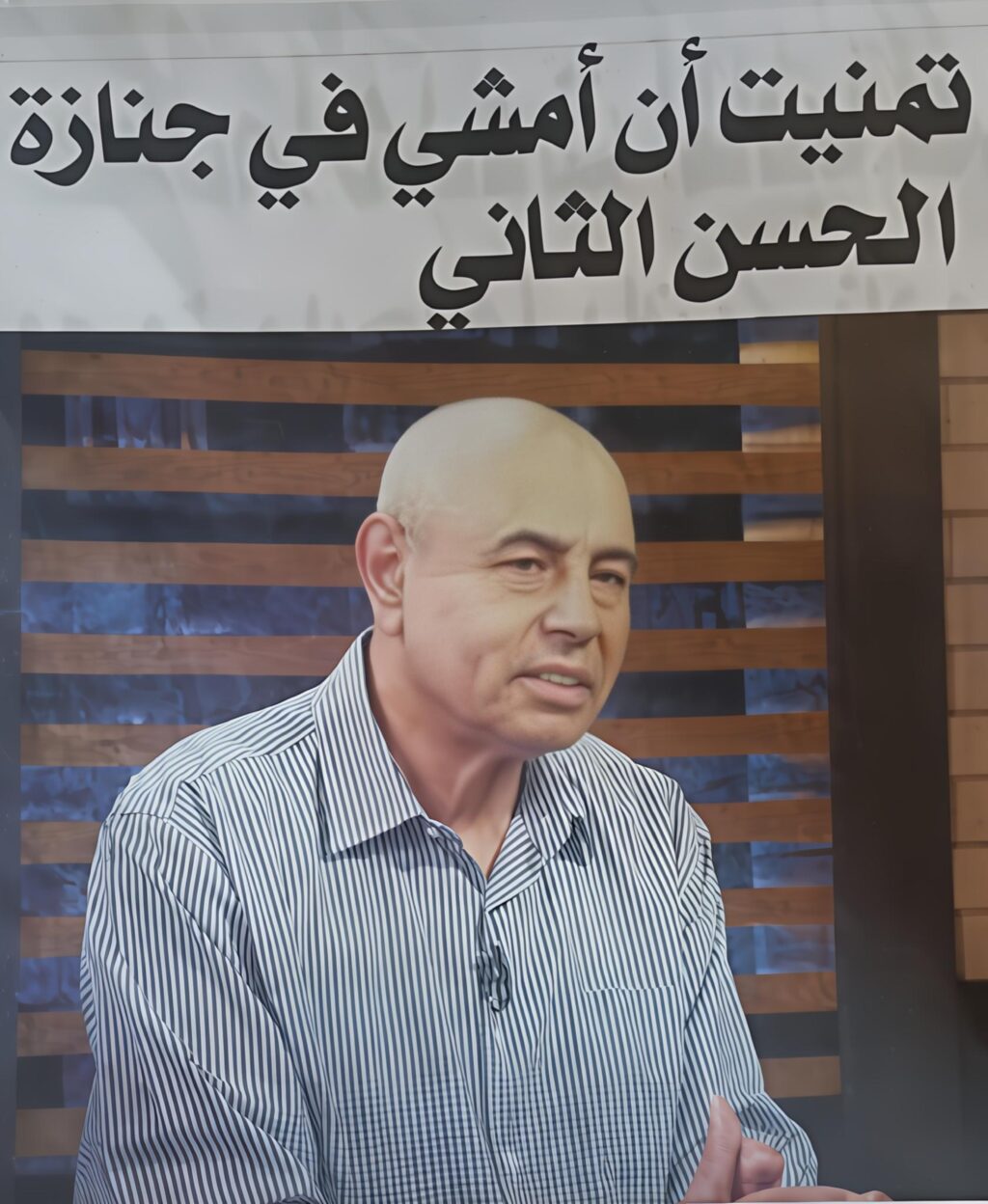

مذكرات محمد الجامعي:ذكريات الفراق “رحيل الحسن الثاني من خلف قضبان السجن”

تبقى لحظات الفراق محفورة في الذاكرة الإنسانية كندوب لا تندمل، وحين يكون الراحل شخصية تاريخية بحجم الملك الحسن الثاني، فإن الألم يتضاعف ويصبح جزءاً من الذاكرة الجماعية للأمة. هذه شهادة شخصية من داخل أسوار السجن، حيث امتزج الحزن الشخصي بالألم الوطني في لحظة تاريخية فارقة.

اللحظة الفاصلة: انقطاع البث وإعلان النبأ

في ذلك اليوم المشؤوم، توقف البث المباشر فجأة، وكأن الأثير نفسه أدرك عظم ما سيحدث. انقطعت الإشارة مباشرة بعد توقف دقات القلب الملكي، لتعلن نهاية حقبة وبداية أخرى. ظهر الصحفي مصطفى العلوي على الشاشة ليحمل إلى الأمة النبأ الذي لم يكن أحد يريد سماعه: وفاة الملك الحسن الثاني.

و لان المصائب لا تأتي فرادى، الحبس والحزن معاناة مضاعفة

كنت حينها محبوساً خلف القضبان، قابعاً في زنزانة ضيقة تحتوي على عالم مصغر من الألم والانتظار. سقط الخبر عليّ كالصاعقة، وأنا محاصر بين أربعة جدران باردة، محاط بزملاء في المحنة والسجن. لم أدرك في تلك اللحظة حجم المصيبة التي حلت، ولا عمق الفراغ الذي سيتركه رحيل هذا الرجل.

رفعت عيني نحو النافذة الوحيدة في الزنزانة، تلك الفتحة الصغيرة التي تربطنا بالعالم الخارجي، والتي لا نرى منها سوى قطعة صغيرة من السماء – إما زرقاء صافية أو سوداء قاتمة اللون، أكثر قتامة من ظلمة قدري المحتوم. بدأت أسمع أصوات النواح والصراخ والبكاء تتصاعد من كل حدب وصوب، مثلما يحدث في مراسيم الجنازات الكبيرة.

عادت بي الذكريات الى رحيل محمد الخامس

عندما عدت إلى جهاز التلفاز، وجدت آيات من الذكر الحكيم تملأ الشاشة، فتذكرت يوماً مشابهاً من التاريخ المغربي الحديث. كان ذلك في العاشر من شهر رمضان المبارك، يوم الأحد، عندما سمعت لأول مرة خبر وفاة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه.

كنا نشاهد مباراة للنادي الرياضي القنيطري حين جاء النبأ متزامناً مع نهاية المباراة. لكن صفارة الحكم لم تعلن فقط عن نهاية المباراة، بل كانت كأنها تعلن عن نهاية عهد ملك عظيم. كنت في التاسعة من عمري، عائداً من الملعب برفقة والدي، لم اكن أستوعب تماماً الأثر العميق الذي سيتركه فقدان هذا الملك على قلوب المغاربة.

الحزن الجماعي والذكريات الخالدة

كان في وجوه الجماهير التي توافدت إلى الملعب وعادت منه أثر الحزن العميق والألم الصادق. رأيت الرجال الكبار في السن، أولئك الذين عاصروا كفاح الملك من أجل الاستقلال، يذرفون دموعاً حارة دون خجل أو إحراج. لم ننم تلك الليلة، فقد ظل الناس في الشوارع جماعات متفرقة، لا حديث بينهم إلا عن رحيل فقيد الأمة محمد الخامس، وخصاله النبيلة، ونضاله المتواصل من أجل استقلال الوطن.

تذكروا كيف اختار المنفى في مدغشقر على الاستسلام، وكيف رفض أن يرفع الراية البيضاء أمام المستعمر. حتى أنني كنت وسط إحدى المجموعات المتجمعة في الشارع في ساعة متاخرة من الليل وهم يشيرون بأصابعهم إلى القمر، متخيلين أنهم يرون صورة محمد الخامس منطبعة في وسطه. اعتقد عدد من الناس أن هذا حقيقي، وبعد أيام معدودة بدأت صور هذا “المشهد” تباع في الأسواق، واشتراها الناس ليزينوا بها جدران بيوتهم تيمناً وتبركاً.

يوم التشييع كان مشهد لن ينسى

حيث تم تشييع جنازة الملك محمد الخامس بمدينة الرباط، اصطفت كل سكان المدينة على طول شارع محمد الخامس. توقفت الشاحنات لتمتلئ بالمشيعين وتنقلهم إلى العاصمة، بينما سارت قوافل من الرجال والنساء على الأقدام لحضور المراسيم، متحدين العطش والجوع والصيام. أتذكر أنني حاولت أن أسير مشياً، لكن غلبني العطش والتعب فعدت إلى البيت مجبراً.

بالحسرة والندم تابعت مراسيم تشييع جنازة الحسن الثاني عبر شاشة التلفاز وأنا أتحسر بشدة لعدم قدرتي على حضور هذه المراسيم التاريخية. و لو كنت خارج الأسوار لذهبت عاري الرأس حافي القدمين تكريماً لروح الفقيد، ذلك الملك الذي لم يتوان لحظة واحدة عن تقدير الإنجازات، والذي كان يبعث لي بتنويه من القصر الملكي كلما حقق المغرب إنجازاً يستحق التقدير.

خاتمة

تبقى هذه الذكريات محفورة في القلب والعقل، شاهدة على عظمة الملوك الذين رحلوا وتركوا بصمات لا تمحى في تاريخ المغرب. من خلف قضبان السجن، عشت لحظات تاريخية فارقة، امتزج فيها الألم الشخصي بالحزن الوطني، في مشهد يعكس عمق الارتباط بين الشعب المغربي وملوكه عبر التاريخ.